“銘記歷史 緬懷先烈”重大主題報道之一

抗日戰爭全面爆發后,日軍從1938年2月占領臨汾至1945年日本投降,7年間,日本侵略者為了達到長期統治、奴役、掠奪臨汾的目的,一方面打著實現“大東亞共榮”的幌子,通過網羅漢奸,建立偽政權,發展維持會,控制廣大城鄉;另一方面通過不斷進行所謂“治安強化”,對抗日根據地、游擊區實施慘絕人寰的“三光政策”,給臨汾造成了重大的人口傷亡和財產損失,對臨汾人民欠下了永世不能泯滅的累累血債。

日軍罪行 鐵證如山

日軍遺留炮口

油耳山大隊

日軍炮兵部隊攻擊臨汾

行進在臨汾街頭的日軍

一名日軍正在觀看抗日標語

日軍瘋狂破壞百姓財產

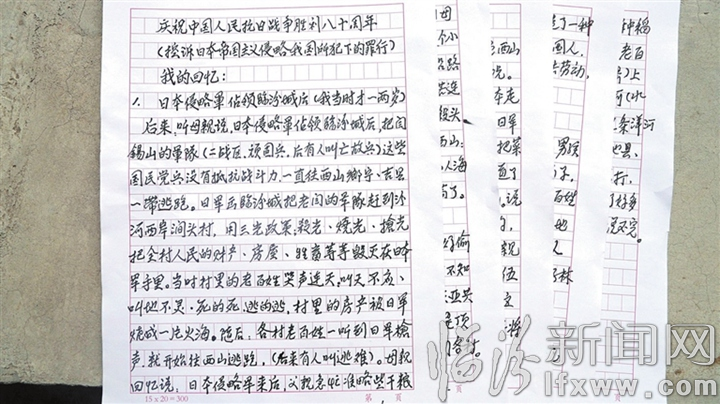

陳復興老人的控訴書

陳復興老人接受記者采訪 記者 趙俊 王凱 攝

油耳山村 廿四英魂護軍需

在洪洞縣委黨史研究室主任周穎峰的陪同下,記者乘車沿著048鄉道緩緩前行。左轉后盤上坡頂,油耳山村映入眼簾。穿村而過,車子拐入半山腰,下車循著臺階拾級而上,油耳山慘案英烈紀念碑赫然矗立在前,莊嚴肅穆。

82年前,24名鐵骨錚錚的熱血男兒,為保護抗日物資慷慨就義就發生在這里。2005年8月,為紀念抗日戰爭勝利六十周年,為了緬懷英烈功績,洪洞縣政府特立此碑,意在永志紀念,將悲痛與仇恨化為團結奮斗、振興中華的力量。

一同前往的廣勝寺鎮文史工作者高強明介紹:“村里有個叫李小丑的老人,兩年前去世了。他是1943年油耳山慘案的親歷者,當時只有9歲。前些年,李小丑常出現在紀念碑前,給年輕人講述這段令人發指而又氣壯山河的歷史。”

油耳山村位于洪洞縣廣勝寺景區東南四公里,地勢險峻、道路崎嶇。抗日戰爭時期,這里是八路軍供給部的駐地,群眾基礎深厚,軍民關系密切。區分隊、縣公安局和縣游擊大隊經常在此活動。

1943年10月12日至14日,中共洪洞縣委、縣抗日民主政府在油耳山村召開洪洞河東抗日村長及財糧主任會議,部署安排秋征支前、發動群眾堅壁清野、粉碎日軍“掃蕩”等工作。會議臨近結束時獲悉敵人即將“掃蕩”的消息,與會人員及八路軍供給部同志迅速撤離,向后山轉移。因村里當時存放著大量糧食、布匹、藥物等抗日物資,洪洞縣游擊大隊大隊長段龍章再三叮囑大家要提高警惕,嚴防日軍偷襲搶糧。

部隊撤離當晚,自衛隊員輪班巡查放哨,嚴密監視敵軍動向。10月15日拂曉,值末班哨的李海玉二人準備換哨時,突然發現有一股日軍正偷襲村莊,立即回村報告。村民李洪文和游擊隊員張俊英聞訊,即刻叫醒給八路軍供給部送糧的李堡村人,讓他火速轉移。待村里的群眾得知消息時,日軍駐洪洞“太田”所部帶著上百名日偽軍已封鎖了所有路口,并端著明晃晃的刺刀,挨家挨戶瘋狂搜查。據原趙城縣道覺村高福鎖老先生生前回憶,14日晚他在道覺村遇上日軍,怕他走漏風聲,日軍遂將他一同押往油耳山村。

逃到半路的財糧員李學武,被撞見的一個日軍摟住了后腰。身材壯碩的他猛一轉身將對方放倒,趁其起身未穩又沖上去掀起日軍衣襟蒙住其腦袋,奪過長槍,接連越過兩個三米多高的土崖,躲進藏有抗日物資的山洞,端槍守護在此。

彼時,日軍正逼趕著鄉親們朝村西的塔兒山墳地走去,李學武在山洞里看得一清二楚。到了塔兒山后,日軍在山頭四周架好機槍,將村民圍在中間,用皮鞭、槍托劈頭蓋臉地毆打群眾,逼問隱藏八路軍供給部糧食和傷病員的地方。男人們站在最前面,全力護住身后的妻兒老小,9歲的李小丑就在其中。日軍隊長通過翻譯嘶吼:“物資在哪兒?八路在哪兒?說出來大大有賞,不說統統死啦死啦的!”面對反復毆打與威脅,村民們怒目而視、視死如歸,始終斬釘截鐵地不為所動。

當時在安澤縣抗日公安局工作的村民李殿臣,面對威逼利誘挺身而出,振臂高呼:“打死不做亡國奴!打倒日本帝國主義!”日軍隊長軍刀一揮,從他身后狠狠劈去,李殿臣當場犧牲。日軍又從人群中拽出15歲的李吾兒,惡狠狠地逼問:“你說!”李吾兒目光如炬地瞪著他,一聲不吭。日軍隊長將他推倒在地,拔出軍刀就要刺下。“放了我的孩子,你們沖我來!”李吾兒的母親淚流滿面大聲呼喊。日軍隊長獰笑:“老實交代,我就放了他。”母親決絕地搖頭。日軍便揮起軍刀從李吾兒的后背刺穿胸膛。

接著,日軍又把在場的同胞逐一拉出,威逼拷打,村民們個個從容不迫、寧死不屈。殘暴的日寇當場殺害了李洪彪、李洪杰、李洪英、李全龍、張三回、許小娃和王方亮7人。眼看同胞相繼倒在日軍刺刀之下,李學武端起長槍沖出山洞,朝日軍山頭連開數槍。日軍誤以為是游擊隊打伏擊,便將剩下的15名青壯年男子擄至曹生村,次日黎明前,這15位同胞全部被殘忍地殺害在村東頭的野地里。

油耳山慘案共有24名同胞遇難,但八路軍藏在村里的物資卻完好無損。鄉親們以鮮血和生命守護了抗日物資與工作人員,用大無畏的英雄壯舉譜寫了可歌可泣的悲壯篇章。“多年來有人說油耳山村是‘寡婦莊’,但我認為這是一個英雄的村莊!時光已逝,油耳山的英雄卻從未遠去,他們的精神永遠與我們同在。”高強明的話語擲地有聲。

的確,這些死難同胞是當之無愧的英雄群像。他們以血肉之軀捍衛民族大義,用錚錚鐵骨對抗暴行。那怒視敵人的目光,勝過千言萬語;那流淌的鮮血,是英雄的勛章;那倒下的身軀,依然是挺立的豐碑。他們是油耳山的驕傲,更是臨汾人民的驕傲,他們的故事,將永遠被我們銘記與傳頌。

六六慘案 九村泣血憶國殤

盛夏午后,細雨淅瀝,72歲的辛洪寶撐著雨傘,站在村口的地頭,手指向遠方告訴記者:“我母親就埋在那里,要是她還活著,今年應該100歲了……”

辛洪寶的母親王金蘭,是日本侵略者1938年在臨汾縣(今堯都區)制造慘絕人寰的“六六慘案”的幸存者。“日本鬼子太壞了,燒殺搶掠無惡不作。”提起此事,辛洪寶難掩心中的憤怒,“當時母親生活在馬站村,日軍攻占臨汾城后,對河西周邊多個村莊實行燒、殺、搶‘三光政策’。13歲的母親背著她的弟弟,牽著妹妹,驚慌地逃了出來。母親說,要是那時候不跑,等待他們的只有死路一條。”這段母親反復講述的往事,讓他對侵略者的憤恨早已刻在骨子里。

那是1938年7月3日(農歷六月初六)拂曉,日軍如猛獸般撲向澗頭村(今屬堯都區)。據《日本帝國主義侵晉罪行錄》記載,日軍進村后,把打麥場上的麥秸、玉茭稈等堆進廟宇、學校和民房里,潑上汽油點燃,瞬間濃煙滾滾,烈火沖天。日軍還將一名叫岳悶子的村民扔進火海活活燒死。村西頭井臺邊橫臥著七八具尸體:年逾花甲的福祝娘、劉家、楊宗智赤身裸體,血肉模糊;西門外水渠邊,賈鳳華的母親懷抱葦席仰面而亡;村邊柳樹上,劉根兒被開膛破肚……這場屠殺一直持續到當天下午兩點左右,鮮血染紅了澗頭村的一大半土地。

據統計,此次慘案波及澗頭、東麻冊、沙喬、馬站、韓家莊、泊莊、泊段、喬家院、左義南等9個村莊,170余名無辜平民遇害,1800余間房屋被燒毀。這起事件只是日軍在山西臨汾制造的眾多暴行中的一起,給當地百姓帶來了難以愈合的創傷。

如今已過去80多年,當年的親歷者已漸次離世,但歷史從未被忘記。在金殿鎮伍默村,90歲的陳復興仍能拼湊出這段痛徹心扉的記憶片段。“當時我只才兩三歲,依稀記得一家人趁著天黑往姑射山逃,父親挑著竹擔,母親把我摟在懷里,怕我哭鬧被日本人發現,一路捂著我的嘴。到了仙洞溝,那里擠滿了逃難的人,口糧吃完了也沒有人敢下山……”據他回憶,當時伍默村村民得知相鄰的澗頭村很多百姓被日軍殘害,擔心日軍殺進他們村,大家只能倉促逃亡。

陳復興的控訴信里寫道:“日軍占領臨汾時,我還很小,但聽母親講,當時日軍把閻錫山的軍隊趕到了西山鄉寧縣、吉縣一帶,所以后來老百姓一聽到日軍槍聲,就往西山躲藏尋找庇護……”

慘案發生后,日軍繼續在臨汾境內為非作歹。1942年的一天,陳復興的舅舅因拒絕為日軍帶路去掠殺另一個村莊,被日軍捅了十幾刀,慘死在路上。“日本鬼子應該下地獄!”時隔80多年,老人提及此事,仍氣得咬牙切齒。

日軍在臨期間,還將魔爪伸向孩童。“當時鄰村有很多小孩被日軍抓去做實驗,幾乎都是有去無回。”陳復興回憶,“那時一聽說日本鬼子來了,父親就叫我躲到很遠的野地里,一待就是一整天……”

堯都區委黨史研究室副主任楊遆峰翻開史料,一組數字觸目驚心:1938年2月至1945年9月,日軍在臨汾制造澗頭六六慘案、下靳慘案、蘭村慘案和教師慘案等多起暴行,進行大小“掃蕩”3125次。據不完全統計,1855名平民和自衛隊員被屠殺,3488人被毆打致殘,550人遭抓捕,633名壯丁被擄走,其中128人遇害、185人致殘……楊遆峰說,“日軍在臨汾的罪行,樁樁件件,罄竹難書。”

夏風拂過,當年的村莊如今已變了模樣:一排排民房整齊排列,門前花開正艷;巷陌間,老人們圍坐在一起,搖著蒲扇嘮家常;村民活動中心院內,孩子們嬉笑追逐,一派安寧祥和……

硝煙散去,山河重振。這段歷史,我們不能忘、不敢忘,也一定不會忘!

如今,400萬平陽兒女早已將悲慟轉化成前行的動力,時刻銘記肩上的責任與使命,以史為鑒,在不屈不撓的民族氣節中,向未來邁進,在中華民族偉大復興的新征程中,書寫時代的華章與民族希望!

安吉慘案 三百冤魂血淚仇

時值盛夏,群山環抱中的古縣古陽鎮安吉村綠意蔥蘢,一派寧靜祥和。佇立在村黨群服務中心西側的土崖邊,67歲村民李德庫的言語中卻難掩沉重——腳下這片土地,曾是當年日軍設立的井溝殺人場,也是他的父親李康杰死里逃生的地方。

時間回溯到1942年。彼時,古縣所處的岳北地區是太岳革命根據地的重要組成部分,軍民們依托山地地形不斷襲擾入侵的日軍。當年10月,惱羞成怒的日軍發動了“百日掃蕩”,妄圖摧毀這片抗日熱土,實現其“山岳剿共試驗區”的計劃。作為扼守洪洞至沁源要沖的安吉村被列為重點“清剿”對象,日軍在村東的黑虎嶺制高點修碉堡、設據點,布下重兵,更在全村范圍內劃出了8個殺人場。

那年,李康杰10歲,原本與父母、姐姐一家四口過著幸福的生活。一天,日軍突然闖入村里搜山抓人,慌忙躲進房后山洞的李康杰一家被發現后,與眾多村民一同被押往殺人場。下午五點左右,日軍開始殺人。被剝去衣服的李康杰,后背挨了兩刺刀,日軍見他沒了動靜,便一腳踹下了崖。“尸體堆了好幾層,六七米高的土崖都被填滿了。”李德庫轉述父親李康杰的回憶說,“后來日軍清理現場,沒死的人被頭朝下地活埋了,只露出腿來拴牲口。”

蘇醒過來的李康杰,在尸體堆里待到深夜,直到雞叫時分才爬出村子,被回村尋找親人的吳全英背到安全地帶,后來被送至八路軍醫院,昏迷七八天才脫離危險。

“我父親在世時很少提及這段往事,一提起來就氣得渾身發抖。”李德庫說,在那場血腥屠殺中,他的奶奶、大姑、大姨,以及村里許多婦孺老幼都遇了難,他的父親是唯一的幸存者,但身上留下了日軍刺刀造成的四處貫穿傷,“傷疤均有樹葉大小,都是從后背直透前胸。”

這樣的創傷不僅烙在李康杰的身心,也如毒刺般扎進了整個村莊后代的記憶里。

今年59歲的趙和平對那段歷史的印象,來自童年的驚悸記憶。“小時候,我和伙伴們在土崖下玩,經常能從土里挖出白骨。老師告訴我們,那里曾是日軍的‘殺人場’。”年幼的趙和平向父親趙云求證,得知父親當年因患寒病被日軍視為“傳染源”,躲在窯洞里才僥幸逃過一劫。

時間或許會模糊遺跡,歷史卻不應被抹去。2008年,古縣縣委黨史研究室組織力量深入各村調研,結合檔案、方志、實物證據與幸存者證詞,編撰了《抗日戰爭時期古縣人口傷亡和財產損失課題調研成果》一書。李康杰與趙云等人的口述被清晰記錄在冊,成為日軍暴行的鐵證。

安吉村黨支部書記、村委會主任武玉紅轉述父輩的回憶:日軍屠殺手段駭人聽聞,不僅用槍殺、刀劈、刺刀捅,還用火燒、活剮、狼狗咬,十分殘忍。其中,在馮家嶺一孔窯洞內就活活燒死17人。資料顯示,“百日掃蕩”期間,安吉村被洗劫一空,84人遇害,房屋全被燒毀。不僅如此,周圍村莊的群眾也被日軍押到這里殺害。據不完全統計,兩個多月里,日軍在安吉村8個殺人場共殺害375人,其中在趙氏祠堂后崖下183人、馮家嶺37人、糜黍溝36人、井溝31人、窯垴上27人、前場24人、后溝19人、后園子18人。僅11月20日一天,安吉殺人場就有61人慘遭殺害。

古縣縣委黨史研究室主任程財旺介紹,不止安吉慘案,日本侵略者在古縣進行過多次“掃蕩”,他們實行燒光、殺光、搶光“三光政策”,制造了多起血腥慘案。據統計,抗日戰爭期間,古縣人口傷亡2656人,其中直接死亡2195人;燒毀古文物建筑2處,破壞學校12處、公共建筑設施25處;燒毀民眾樓房182間、平房4250間、窯洞119孔,搶奪和燒毀糧食1139.6萬余公斤、棉花8000余公斤、大牲畜3843頭、羊39768只、豬4792頭、雞43000只,農具、家具等不計其數。

這是一段慘痛的歷史記憶,更是一段英勇抗戰的民族史詩。程財旺說:“面對來犯之敵,古縣人民在黨的領導下,配合八路軍奮起反抗、英勇作戰,最終趕走了日本侵略者。1945年5月12日,古縣全境解放。”

夏風掠過玉米地,沙沙聲里仿佛藏著無數細碎的低語。八十余載后的今天,“安吉慘案”的幸存者或見證者已相繼離世,彼時的8處殺人場也早已成為莊稼地或者屋舍。但,泥土深處的白骨、代代相傳的泣血記憶,始終在提醒著后輩人:這片土地曾被怎樣的暴行撕裂,又在怎樣的劇痛中一寸寸縫合起民族的筋骨……

策劃統籌:陜文喜 姜秀麗 田青松

支持單位:中共臨汾市委黨史研究室

稿件:王小庚 黃藝貞 孫宗林 王 帥 趙 俊 王 凱

圖片除署名外為資料照片

責任編輯: 吉政